おいちゃんです。これから何回かは、過去問になくて漏れちゃった項目を押さえていきます。

まずはQC七つ道具の中ひとつ、パレート図について。

パレートの原則

パレートの原則というのがあります。重要な問題は少なく、取るに足らぬ問題はたくさんあるというもので、普段の仕事でも何気なくやっている優先順位付けの根拠となるものですね。

世の中解決すべき問題は多いです。が、全体の大部分を占める2,3の重要項目に絞って改善することが重要です。重点指向っていうみたいです。

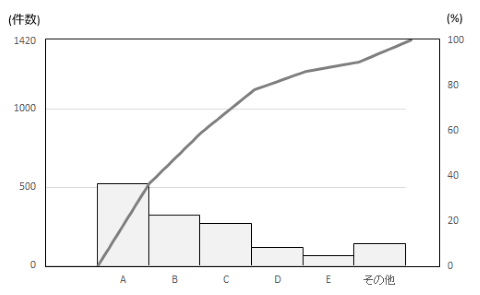

パレート図はこの考え方をもとにデータをまとめる図で、層別した項目の出現頻度の大きい順に累積和を示した図です。

パレート図の作り方

- 分類項目を決める

- データを集める(1週間や1ヶ月など、期間や生産単位などが適当)

- データをまとめる

- 項目を大きい順に並べる

- 数値を記入

- 上から順に累積和をとる

- 各々の百分率を計算する

- 縦軸に数値、横軸に項目をとるグラフを作成する

- 数値を棒グラフで表す(ゼロから累積最大値まで)

- 累積値を累積曲線で表す(パーセント表示)

- 最後にお約束の必要事項を記入

実際に作ってみるとわかりやすいかな?データは数値のみテキストからの抜粋です。

| 項目 | 件数 | 累積件数 | 件数(%) | 累積(%) |

|---|---|---|---|---|

| A | 520 | 520 | 36.6 | 36.6 |

| B | 322 | 842 | 22.7 | 59.3 |

| C | 266 | 1108 | 18.7 | 78.0 |

| D | 116 | 1224 | 8.2 | 86.2 |

| E | 60 | 1284 | 4.2 | 90.4 |

| その他 | 136 | 1420 | 9.6 | 100.0 |

パレート図の使い方と注意点

使い方

- 得られる情報

取り上げるべき問題の順序や問題の程度と改善効果について情報を得る - 改善目標

重要なものから効率的に取り組むよう目標立てができる - 効果の客観的評価

パレート図を比較することで(後述)効果を把握できる - 原因別パレートの活用

原因別パレートから原因の解決の糸口がつかめる - 応用範囲

営業や事務、サービスなどの様々な部門で、売上やクレームなどに対して幅広く使える - 対策と取り組み

現場の作業負荷改善や損失金額の低減などに

Tips

- パレート図は金額で表現するのが重要

件数が少なくても損失金額が大きいものがある - その他が極端に大きいときは注意

重点化のねらいが外れている可能性があるので、層別や分類方法を再検討する必要がある - 比較するパレート図の縦軸目盛を合わせる

改善前後の比較など、目盛を合わせておくと大きさの比較がしやすく改善効果がわかりやすい。

こんな感じ。